ERP導入の目的と効果をわかりやすく解説|導入して失敗するケースと成功事例も紹介

ERPの導入は企業経営を大きく効率化し、経営資源の最適化や機会損失の防止など多くのメリットをもたらす一方、正しく選定・運用しなければ失敗するリスクも高まります。

本記事では、ERP導入の目的や具体的な効果、さらに失敗例と成功事例を交えながら、最適なERPシステムを選び活用するためのポイントをわかりやすく解説します。

ERPとは

「ERP(Enterprise Resource Planning)」とは、企業のヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源を一元的に管理し、最適な配分を行うための手法・概念です。わかりやすく言うと、「各部署でバラバラに管理されているデータや業務プロセスを統合し、一貫性のある情報をもとに経営判断を行えるようにしましょう」という考え方になります。

よく混同される「ERPシステム」は、このERPの考え方を実現するためのソフトウェアで、販売管理・購買管理・在庫管理・会計など、主要な基幹システムが持つ情報を横断的に連携します。ERPとERPシステムは同義語として扱われる場合が多く、一般的にERPの導入=ERPシステムの導入を指します。

ERPとは?基幹システムとの違いやERPシステム導入の流れ、比較の仕方をわかりやすく解説

ERPシステムと基幹システムの違い

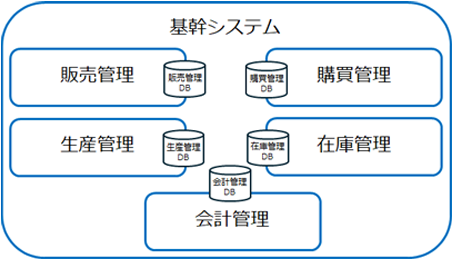

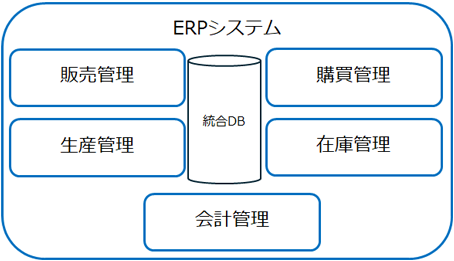

「基幹システム」とは、受発注や売上・在庫管理、財務会計など、企業における日々の経営活動の主要業務を支える個々のシステムの総称です。一方でERPシステムは、これら基幹システムの機能を横断的に連携し、あらゆる情報を可視化・分析できるように一元化するものです。

この図で示されるように、基幹システムでは販売や会計などが個別に管理されるため、システム間の情報連携が弱いことが懸念として挙げられます。対して、ERPシステムがあれば各システムが持つ情報を統合し、リアルタイムでデータを共有できます。

これにより、「受注数がリアルタイムで在庫管理に反映される」「会計データと販売データを即座に突合できる」といったことが可能になり、業務の最適化やスピーディな経営判断を実現しやすくなります。

詳細は「基幹システムとは?意味や種類・機能・ERPとの違いをわかりやすく解説」こちらから

ERP・基幹システムの要件定義やシステム選定・比較の仕方

ERP・基幹システムの要件定義や比較に関連した以下のPDF資料がダウンロードできます。

- 現状整理のサンプルシート

ERPや基幹システムの導入やリプレイスを検討する際に、事前に整理しておくと良い項目をまとめたエクセル資料です。 - 導入失敗を防ぐ要件整理の進め方と弊社支援サービス

ERPや基幹システムを導入する際には、導入失敗を防ぐために重要な5つのポイントについてご紹介したPDF資料です。弊社の支援サービスについても解説しています。 - 基幹システム・ERPを導入するときに検討すべき比較項目

この資料は、基幹システム・ERPシステムを導入するときに、比較すべき「比較項目」をエクセルでまとめた資料です。製品比較のフォーマットとしてご活用ください。

ERPを導入する目的

企業がERPを導入する目的としては、主に以下の3点が挙げられます。

- 経営資源の最適化を図るため

- 経営判断による機会損失を防ぐため

- 内部統制を強化して企業の透明性を高めるため

いずれも、企業の経営基盤を強化するうえで重要な事項です。部門ごとに分散していたデータを統合し、リアルタイムで経営状況を把握することができれば、迅速かつ的確な意思決定もしやすくなるでしょう。

さらに、業務プロセスの標準化によって内部統制を強化でき、社内外に対して企業の透明性を示しやすくなるのもERPの大きな利点です。

経営資源の最適化を図るため

ERPを導入することで、販売・会計・購買・在庫などのデータを一元管理できるため、ヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源を総合的に把握し、最適化しやすくなります。

一般的に、多くの企業では各部門でバラバラにデータを管理しているため、連携のタイムラグや情報の抜け漏れが発生しがちです。それでは情報の正確性を欠いてしまい、適切なリソースや予算配分なども組みづらくなるでしょう。

ERPによってデータが一元化されれば、必要な情報がすべて共有可能になります。これによって在庫の過不足の解消や人的リソースの最適配置を実現しやすくなるだけではなく、財務における健全性の把握が正確かつ迅速に行えるようになるのです。

経営判断による機会損失を防ぐため

経営に必要な情報をリアルタイムで把握できることで、意思決定のスピードと正確性が向上します。企業は販売状況・在庫状況・資金繰りなど、多種多様なデータを分析しながら意思決定を行いますが、情報が部門間で分断されていると「確認に時間がかかる」「正確な数字が手元にない」などの理由で好機を逃すリスクが高まります。

ERPで経営指標をいつでも確認できるようにしておけば、「商機が訪れたタイミングに適切な在庫投資ができる」「不採算プロジェクトを早期に見直せる」など、機会損失を最小限に抑えられます。

内部統制を強化して企業の透明性を高めるため

内部統制とは、企業が法令や規程を遵守し、健全なプロセスで事業活動を行うための仕組みです。内部統制が不十分だと、業務におけるミスや不正が発見しづらいだけではなく、それによって社外からの信用が失われる可能性もあるなど、企業にとって重要な取り組みになります。

ERPの導入によってデータ管理が統合されれば、業務プロセスの標準化や承認フローが明確になるなど、内部統制を強化しやすくなります。

日々の業務の流れやデータの更新履歴などをすべてシステム上で管理できるため、不正防止や早期発見にも役立てられます。それによって企業の透明性を高め、ステークホルダーなど外部にも健全性をアピールしやすくなるでしょう。

ERPを導入するメリット・効果

ERPの導入によって得られる代表的なメリットは、以下の5点です。

- 煩雑な情報管理の解消

- 集計・分析業務の簡略化

- 生産性の向上

- 経営・事業の判断の迅速化

- 内部統制の対応強化

ERPシステムを導入することで、別々に管理されていた情報をシステム内に集約することが可能です。これにより、集計や分析業務などさまざまな業務の効率化が図れて、結果的に生産性の向上に繋がります。

また、情報を集約すれば同一システム内での情報確認が簡単にできるようになります。これにより、経営や事業への情報の反映が迅速化し、円滑な判断に繋げることも可能です。

5つのメリットの詳細については、「ERPとは?基幹システムとの違いやERPシステム導入の流れ、比較の仕方をわかりやすく解説」をご確認ください。

詳細はこちら「ERPとは?基幹システムとの違いやERPシステム導入の流れ、比較の仕方をわかりやすく解説」

ERP・基幹システムの要件定義やシステム選定・比較の仕方

ERP・基幹システムの要件定義や比較に関連した以下のPDF資料がダウンロードできます。

- 現状整理のサンプルシート

ERPや基幹システムの導入やリプレイスを検討する際に、事前に整理しておくと良い項目をまとめたエクセル資料です。 - 導入失敗を防ぐ要件整理の進め方と弊社支援サービス

ERPや基幹システムを導入する際には、導入失敗を防ぐために重要な5つのポイントについてご紹介したPDF資料です。弊社の支援サービスについても解説しています。 - 基幹システム・ERPを導入するときに検討すべき比較項目

この資料は、基幹システム・ERPシステムを導入するときに、比較すべき「比較項目」をエクセルでまとめた資料です。製品比較のフォーマットとしてご活用ください。

ERP導入の成功事例

次項からは、実際にERPを導入した成功事例をいくつか紹介します。

食品卸商社

食品卸商社であるA社の現行システムは、複数事業への対応による不要機能の多さや改変時の影響範囲の広さ、グループ全体情報の集約に時間がかかる点などが課題となっていました。またマスタ管理の分散や二重入力が多く、現場負担も増大。

ERPを導入したことで、事業別対応の一元化とリアルタイム業績把握を実現し、調達や現場作業の省力化を実現。さらにERPの高い拡張性や柔軟性など、トータルサービスによってグループ全体での運用が容易になりました。

半導体関連商社

半導体関連商社であるB社では、合併により販売・財務系システムが二重化し、全社業務の把握が難しくなっていました。さらに営業の庶務的な業務が多く、仕入も手作業で負担が大きい他、月次単位処理のみでリアルタイム把握ができない点が大きな課題に。

そこで、ERPの導入によりシステム統合と作業省力化を実現し、営業生産性の向上とリアルタイムでの業務管理を可能にしました。結果として経営判断が迅速化し、グローバル体制構築への基盤も強化されました。

製造業

製造業のC社では、現行システムの老朽化によるメンテナンス人材不足や改善対応の限界、内部統制機能の不足、コード体系の複雑化、拡張性の欠如などが課題としてありました。

これらの課題を解決するためにERPを導入。ERP内のテンプレートを活用することで、計画通り・予算内での稼動を実現し、業務の統一化と改善を早期に進めました。結果としてリアルタイムでのデータ活用が可能となり、月次決算処理の迅速化や経営判断の精度向上にもつながっています。

ERP導入で失敗するよくあるケース

上記はERPの導入によって社内の課題を解決できた成功事例ですが、一方で、ERP導入で失敗するケースもあります。その主なケースとしては、以下の3点が挙げられます。

- 導入目的に合わせたERPシステムを選定できていない

- ERPを運用する体制やプロジェクトが明確になっていない

- 経営環境の変化に合わせて運用できていない

システム導入はあくまで「手段」であり、それ自体が目的ではないものの、導入を進めるなかで何をゴールとするのかが不明瞭になっていくケースは少なくありません。

「ERPを導入したが上手く活用できなかった」や「経営層と現場の担当者間で齟齬が発生してしまった」などの事態を招かないためにも、これらの失敗ケースにおける根本的な原因や対策方法を把握しておきましょう。

導入目的に合わせたERPシステムを選定できていない

企業によって「在庫管理を強化したい」「会計を効率化したい」「生産工程を可視化したい」などERPの導入目的は様々です。しかし、解決すべき最優先の課題を明確にせずに導入を進めると、必要なモジュールや機能を備えていないERPを選んでしまい、結果的にカスタマイズ費用が膨れ上がったり、運用に支障をきたす可能性があります。

例えば、「会計の効率化」が最優先であったにもかかわらず、販売管理機能に特化したERPを導入してしまっては、不足機能を追加開発する必要が生じて費用も時間もかかるでしょう。

まず自社の課題と導入目的を明確化し、その要件に最適化されたERPを慎重に選定することが重要です。

ERPを運用する体制やプロジェクトが明確になっていない

どれだけ多機能なERPを導入しても、運用体制が整っていなければ成果は得られません。そのため、経営者や管理部門が主体となってプロジェクトを推進する体制を組み、担当者の役割や責任範囲を明確に定める必要があります。

例えば、「システムを導入したはいいが、誰がどのデータを管理するのか不明確」「どのタイミングで承認フローを回すのか決まっていない」などオペレーションが曖昧な状態だと、せっかくの機能を十分に活かせません。むしろ、経営層と担当者のギャップによって余計な摩擦を生んでしまうリスクも考えられます。

ERPを導入する際は、プロジェクトの開始前に「運用する人」を明確にし、システム導入後も社内教育やサポート体制を整えることが大切です。プロジェクトチームが中心となって、ERPの運用ルールを周知・徹底するなど十分な説明を行ったうえで進めましょう。

経営環境の変化に合わせて運用できていない

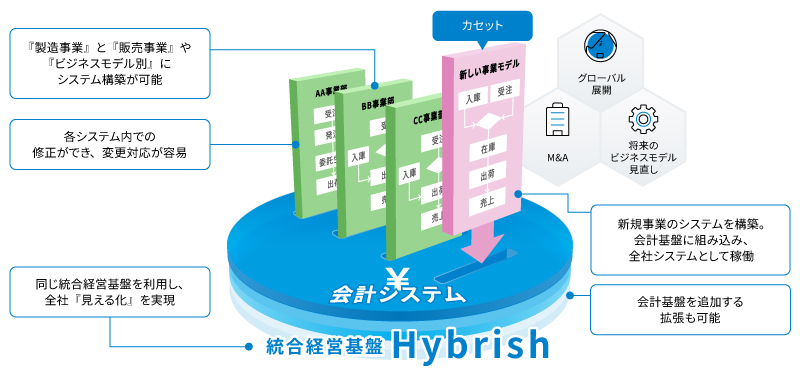

ERPは導入して終わりではなく、経営環境やビジネスモデルの変化にあわせて運用をカスタマイズし続けることが重要です。特に、最近では市場環境や顧客ニーズが急激に変化し、柔軟な対応が求められるシーンは増えています。

例えば、新規事業を立ち上げる必要が生じた際に、既存のERPシステムでは対応が難しく、データの整合性や追加機能をどう確保するかで混乱が起こるケースは少なくありません。

そのため、ERPシステムにも柔軟性が求められ、そこで重要になるのが『カセット』の概念になります。カセットとは、以下図のように、経営環境の変化に合わせて必要な機能を追加することです。

例えば、必要なタイミングで販売管理を強化するカセットや在庫管理を強化するカセットなどを追加すれば、新しい事業や業務にもスムーズに対応できます。

ERP導入後に、自社の経営戦略や市場の変化に合わせてカセットを活用することで、常に最新の運用状態を維持することが可能になります。

ERP・基幹システムの要件定義やシステム選定・比較の仕方

ERP・基幹システムの要件定義や比較に関連した以下のPDF資料がダウンロードできます。

- 現状整理のサンプルシート

ERPや基幹システムの導入やリプレイスを検討する際に、事前に整理しておくと良い項目をまとめたエクセル資料です。 - 導入失敗を防ぐ要件整理の進め方と弊社支援サービス

ERPや基幹システムを導入する際には、導入失敗を防ぐために重要な5つのポイントについてご紹介したPDF資料です。弊社の支援サービスについても解説しています。 - 基幹システム・ERPを導入するときに検討すべき比較項目

この資料は、基幹システム・ERPシステムを導入するときに、比較すべき「比較項目」をエクセルでまとめた資料です。製品比較のフォーマットとしてご活用ください。

ERP導入の手順・流れ

ERPを導入する基本的な手順・流れは以下のとおりです。

- 目的の明確化と要件定義

- プロジェクトと導入計画の策定

- ベンダーやERPシステムの選定

事前準備をしっかり行うことで、後の運用トラブルを最小限に抑えることが可能です。

手順1:目的の明確化と要件定義

まずは「なぜERPを導入するのか」「ERPによって何を実現したいのか」をはっきりさせ、必要な要件を定義します。例えば、製造業であれば「在庫管理の精度向上」や「会計業務の効率化」を大きな目的として掲げるなどです。「目的に合わせたERPシステムを選定できなかった」という失敗を避けるため、最初に自社の課題を徹底的に洗い出しましょう。

それぞれの部門から詳しい業務プロセスや要件をヒアリングしたうえで要件定義を行うことで、後のプロジェクト全体がスムーズに進みます。

手順2:プロジェクトと導入計画の策定

要件定義が固まったら、それをもとにプロジェクト体制を整え、導入スケジュールを作成します。例えば、「システム導入の検討から運用定着までを約1年かけて行う」や「プロジェクトメンバーは経営層・情報システム部・各ユーザー部門の代表者から構成する」といった形です。

この段階で、役割分担や承認フロー、トラブル時の連絡体制などをきちんと設定しましょう。ERPの導入に想定よりも長い期間を要してしまうケースが多いため、担当者や関係する部署と連携しながら業務の棚卸しをするなど、後の課題になりそうな懸念をつぶしておきます。

手順3:ベンダーやERPシステムの選定

続いて、具体的なベンダーやERPシステムを比較検討し、導入を決定します。例えば、先ほどの製造業の場合は、「在庫管理」「会計管理」を強化できるモジュールを標準搭載したERPを中心に比較を行い、導入・運用コストやサポート体制なども含めて総合的に判断する必要がありました。

導入目的に合わないERPシステムを選定してしまわないように、事前の要件定義で洗い出した機能要件や運用形態をベンダーに正確に伝え、デモンストレーションやヒアリングを丁寧に行うことが重要です。

中堅企業向けERPソリューション『Hybrish』

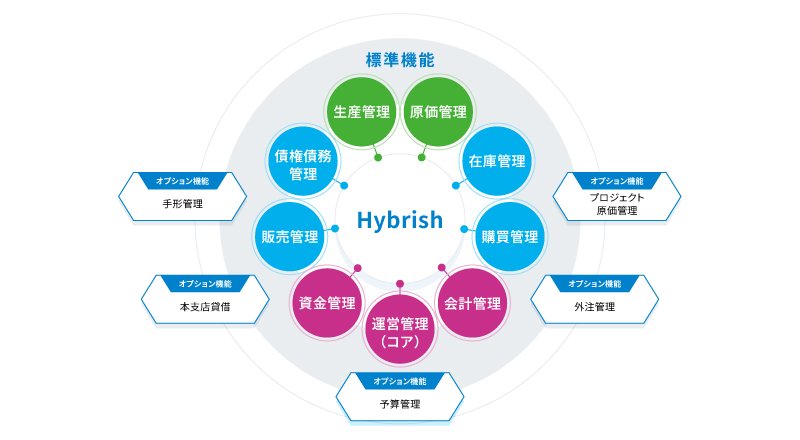

『Hybrish』は、中堅企業の多様なニーズに対応できる柔軟性を兼ね備えたERPソリューションパッケージです。会計や財務管理を中心にし、導入後に経営環境の変化や新規事業の開始などに合わせて機能を追加できる高い拡張性が特長です。

必要最小限の機能からスタートし、段階的に拡張できるため自社に最適なシステムを構築できます。例えば、製造業なら会計管理から販売管理、在庫・生産管理まで一気通貫で対応でき、流通業であれば生産管理以外の機能で運用するといったことが可能です。

ERP・基幹システムの要件定義やシステム選定・比較の仕方

ERP・基幹システムの要件定義や比較に関連した以下のPDF資料がダウンロードできます。

- 現状整理のサンプルシート

ERPや基幹システムの導入やリプレイスを検討する際に、事前に整理しておくと良い項目をまとめたエクセル資料です。 - 導入失敗を防ぐ要件整理の進め方と弊社支援サービス

ERPや基幹システムを導入する際には、導入失敗を防ぐために重要な5つのポイントについてご紹介したPDF資料です。弊社の支援サービスについても解説しています。 - 基幹システム・ERPを導入するときに検討すべき比較項目

この資料は、基幹システム・ERPシステムを導入するときに、比較すべき「比較項目」をエクセルでまとめた資料です。製品比較のフォーマットとしてご活用ください。

まとめ

ERPは、企業のヒト・モノ・カネ・情報を一元的に管理し、経営資源を最適化して機会損失を防ぐうえで非常に有効な手段です。

導入の目的を明確にし、運用体制を整え、経営環境の変化に柔軟に対応できるシステムを選定すれば、リアルタイムの経営状況把握や内部統制の強化、労働生産性の向上など、大きなメリットを得られます。

ただし、導入目的と要件をしっかり洗い出さずにシステム選定を進めたり、プロジェクト体制や運用計画が曖昧なままだと失敗リスクも高まるため注意が必要です。

『Hybrish』のように拡張性の高いERPを検討しながら、自社の課題や成長戦略に合わせた運用を継続的に行うことで、ERP本来の価値を最大限に引き出すことができるでしょう。

- *Hybrishは、BIPROGY株式会社の登録商標です。

- *その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。